Beberapa hari lalu di Twitter (tetap keukeuh menyebut Twitter alih-alih X), sebuah potongan video siniar perihal Bahasa Indonesia yang konon minim kosakata jadi perbincangan hangat warganet. Seperti biasa, sebuah topik bisa menjadi sebuah diskursus panjang dengan segala pro-kontranya. Seorang warganet mencuit bahwasanya wajar jika bahasa persatuan kita tersebut minim kosakata karena memang terbilang sebagai bahasa muda. Ada pula yang membuat pernyataan bahwa bahasa kita ini justru kaya, yang miskin adalah kemahiran penuturnya. Seringnya kita terlalu nyaman menggunakan kata yang itu-itu saja, padahal ada banyak kosakata baru di bahasa kita. Pun dengan penggunaan bahasa slang di pergaulan sehari-hari turut memvalidasi bahwa penuturnya yang sebenarnya miskin kosakata. Film 24 Jam Bersama Gaspar lantas disebut sebuah akun di tengah diskursus. Korelasinya adalah bahwa film ini menggunakan Bahasa Indonesia baku, alih-alih bahasa gaul sehari-hari.

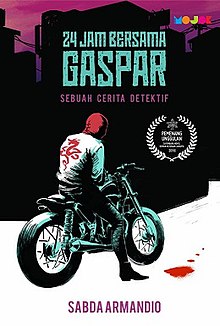

Mundur jauh ke belakang, nyatanya saya menyimpan gambar sampul buku 24 Jam Bersama Gaspar ketika rekomendasinya muncul di linimasa Twitter beberapa tahun lalu. Masuk ke daftar bacaan! Sayangnya, sampai tahun 2024 ini, bukunya masih awet bertengger di daftar alias belum terealisasi untuk beli dan baca. Hehehehe.

Jadi, demikian sedikit latar belakang tentang mengapa saya akhirnya memutuskan untuk menonton film yang sepertinya memang tidak pernah masuk bioskop ini. Kalau saya tengok di Wikipedia, film yang disutradarai oleh Yosep Anggi Noen ini dari awal rilis hanya wara-wiri di festival film sampai kemudian mendarat di Netflix.

Film 24 Jam Bersama Gaspar bercerita tentang Gaspar (Reza Rahadian), seorang detektif swasta di dunia distopia. Ia adalah satu dari sejuta karena jantungnya berada di kanan. Namun, karena kelainan itu jugalah ia kemudian divonis bahwa hidupnya hanya tersisa 24 jam lagi. Gaspar yang tampak sudah mencapai puncak kebijaksanaan dan pemahaman terhadap hidup bertekad untuk menuntaskan pencarian sahabat masa kecilnya: Kirana. Bagi Gaspar, Kirana adalah penyelamat hidupnya; seseorang yang menarik Gaspar dari liang kesepian sebagai anak yatim piatu.

Penyelidikan Gaspar meruncing ke satu nama: Wan Ali (Iswadi Pratama), seorang kaya raya pemilik toko emas. Dari berbagai keterangan yang ia dapat, Wan Ali terlibat atas lenyapnya Karina.

Gaspar lantas mengajak beberapa orang untuk merampok toko emas Wan Ali. Ia memberi motivasi kekayaan bagi Kik (Laura Basuki), Njet (Kristo Immanuel), Yadi (Sal Priadi) dan Bu Tati (Dewi Irawan) yang telah lama terpuruk dan terhina dalam kemiskinan. Selain itu ada Agnes alias Afif (Shenina Chinnamon), seorang gadis punk yang mengajukan diri untuk ikut aksi Gaspar karena merasa lebih cocok dengan kegiatan berbau kriminal. Sedang bagi Gaspar sendiri, kepentingannya hanyalah membalas dendam kepada Wan Ali.

24 Jam Bersama Gaspar benarlah cocok disebut-sebut dalam diskursus tentang penggunaan bahasa slang sebagai salah satu penyebab mengapa kosakata Bahasa Indonesia tampak miskin. Film ini konsisten menggunakan bahasa baku tanpa ‘nggak’, ‘gue’, dan ‘elo’. Eh, sepertinya ada sih satu kali keselip kata ‘nggak’. Hihihi.

Setidaknya di Jabodetabek, menggunakan Bahasa Indonesia baku dalam pergaulan sehari-hari memang bakal terdengar aneh dan kaku. Tentunya karena faktor kebiasaan. Kita memang setidak-terbiasanya itu melisankan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam keseharian. Karena alasan yang sama, saya sulit menaruh kepercayaan pada sebuah cerita (buku fiksi biasanya) yang berlatar di Jabodetabek tapi menggunakan ‘aku’ dan ‘kau’ dalam dialog-dialognya. Kita semua tahu tidak seperti itu fakta lapangannya. Tidak begitu cara orang-orang Jakarta dan pinggiran Kota Jakarta ini berkomunikasi.

Karena itu tepatlah 24 Jam Bersama Gaspar meletakkan latar tempatnya di sebuah antah-berantah–bukan Jakarta yang ‘gue-elo’ walau memang mirip kawasan kumuh Jakarta. Dalam dunia Gaspar, orang-orang bebas berkelahi dan berekspresi asalkan tidak merusak barang. Dunia maju secara teknologi tapi di saat yang sama terjadi keambiguan moral. Orang-orang tampak sedingin es, muram dan pesimis. Dalam kamus film, nuansa begini disebut noir.

Film bernuansa anti kemapanan tapi berbahasa Indonesia seuai ejaan yang disempurnakan? Sangat kontras. Kalau di Hollywood, film begini rasanya justru bakal pakai slang di sana-sini. Tapi okelah, toh latar tempat 24 Jam Bersama Gaspar bukan di Indonesia. Di komunitas Gaspar, Bahasa Indonesia baku barangkali adalah bahasa satu-satunya yang dituturkan. Pengucapan para aktornya? Nyaris tidak ada masalah, kecuali bahwa beberapa intonasi yang dipakai tidak cocok dengan kalimat yang diucapkan.

Sekarang mari membicarakan cerita filmnya. Dari judul dan penokohan, kita sudah mendapat kesan bahwa sang protagonis (harusnya) berpacu dengan waktu. Ia hanya punya waktu 24 jam untuk menyelesaikan misi hidupnya: mencari sahabat masa kecilnya. Tapi nuansa tergesa sama sekali tidak terasa sepanjang film. Alur dibuat maju-mundur dengan kilas balik kenangan Gaspar di masa kanak-kanaknya bersama Kirana. Terlalu sering, bisa dikatakan, sampai penonton sulit dibuat percaya bahwa Gaspar memang cuma punya waktu 24 jam sampai jantungnya yang terletak di kanan itu berhenti berdetak.

Lalu apa sih urgensinya merekrut empat orang yang tidak jelas-jelas amat keahliannya apa untuk merampok toko emas Wan Ali? Dan maaf-maaf saja, Wan Ali tidak tampak seperti tokoh jahat yang sulit dienyahkan. Ya baik, ia punya banyak tukang pukul, tapi ternyata strategi menggiring seluruh tukang pukul Wan Ali ke tempat eksekusi semudah itu. Jadilah Wan Ali sendirian; berhadapan muka dengan muka dengan Gaspar. Dan lagi-lagi, Wan Ali tampak seperti laki-laki paruh baya biasa–melawan orang ini tidak harus seakan-akan mengerahkan seluruh tenaga. Jujur saja, saya kurang menangkap kepedihan Gaspar atas kehilangan Kirana sampai ia terlihat bengis sekali saat berhadapan dengan Wan Ali. Lagipula, hei, ada Kik yang juga hadir di masa kecil Gaspar!

Hal lain yang membuat tanda tanya besar untuk saya adalah adegan ciuman panas Gaspar dan Afif. Seharusnya bisa ditebak memang; sang protagonis terlibat cinta kilat dengan sang femme fatale, tapi di mana chemistry itu? Kapan mereka pernah saling mengerling atau menyentuh, atau menggoda, atau mengkhawatirkan satu sama lain, dalam tensi seksual? Seingat saya, tidak pernah. Persoalan minimnya ekspresi mikro para aktor atau faktor cerita yang memang kurang memberi penekanan?

Hal-hal kurang penekanan lainnya adalah narasi ‘sensasi bergairah karena mewujudkan rencana kriminal di dalam kepala’. Kik memang bersorak kegirangan dan Njet menyadari hal tersebut, tetapi ya sudah, begitu saja. Padahal bisa jadi itulah titik balik tokoh-tokoh dalam film perampokan semacam ini: karena mereka merasakan keseruan saat sedang beraksi.

Secara keseluruhan, mohon maaf, saya harus mengatakan filmnya tidak berhasil sebagai film noir atau tema-tema perampokan. Beberapa karakter seperti Afif dan Njet kurang tergali. Satir dan kritikan sosialnya pun kurang mengena. Hanya, tentu saja, kita patut mengapresiasi dari segi keanekaragaman genre film tanah air biar tidak melulu horor dan drama romantis-religi.

Dan saya masih menunggu kapan niat untuk membaca bukunya itu dilaksanakan.

Tinggalkan komentar