India jelas punya banyak stok film buat saya si penikmat film-film slice of life dan kritik sosial. Setelah The White Tiger, Pink dan Serious Men yang sudah saya tulis ulasannya di sini, kali ini saya nonton Pad Man (2018) dan film dokumenter Period. End of Setence (2018). Kedua film ini punya benang merah yang sama, yakni sama-sama mengangkat kisah sosok inspiratif bernama Arunachalam Muruganantham. Beliau adalah seorang wirausahawan penemu mesin pembuat pembalut wanita berbiaya rendah.

Betul, film arahan R. Balki ini ‘cuma’ tentang seluk-beluk pembuatan pembalut murah-meriah. Kalau baca premis awalnya mungkin kita bakal bertanya-tanya… ya terus kenapa? Di abad 21 seperti sekarang, apa spesialnya memproduksi pembalut murah? Nggak mau bikin penelitian planet Mars aja gitu? Minimal bikin penelitian tentang komponen komputer murah meriah kek. Yang lebih canggih dan bermanfaat gitu loh. Ini kok masih berkutat di perkara bikin mesin produksi pembalut?

Memanglah sebuah film punya kemampuan mengajak penontonnya melongok sebentar ke cara hidup manusia di belahan dunia lain. Pandangan kita memang bisa jadi sedemikian sempit. Kita seringkali berpikir orang lain di belahan dunia lain memiliki akses yang sama seperti kita. Ya ampun, perkara pembalut tinggal beli di Alf*mart depan, kan? Dari yang murah sampai yang mahal, dari yang kecil tipis sampai yang panjang bersayap—tinggal milih! Apa susahnya sih?

Tapi buat perempuan India, terutama mereka-mereka yang tinggal di perkampungan miskin, pembalut adalah barang mahal. Ah, bukan sekadar mahal, barang ini pun merupakan barang tabu yang untuk beli ke warung pun rasanya setara dengan membeli ganja. Pengalaman konyol nan membingungkan ini terjadi pada Lakshmi (Akshay Kumar) ketika membeli pembalut untuk istrinya, Gayatri (Radhika Apte) di toko. Lakshmi prihatin karena istrinya menggunakan kain kotor sebagai subtitusi pembalut tiap kali menstruasi. Seperti kebanyakan perempuan lain di desanya, Gayatri tidak mampu membeli pembalut. Ketika Lakshmi membelikannya pembalut, Gayatri bersikeras agar suaminya mengembalikan barang tersebut ke toko. Bagi Gayatri, uang pembelian pembalut lebih berguna jika dibelikan makanan dan susu. Perempuan ini percaya, cukup dengan memiliki hati yang tulus dan rajin berdoa kepada dewa, maka ia bakal terhindar dari segala penyakit. Lagipula, penyakit bukanlah hal yang paling tak tertahankan bagi seorang wanita India. Wanita India hanya tidak mampu menahan satu hal: rasa malu. Dan membicarakan ‘masalah perempuan’ dengan seorang lelaki—sekalipun suami sendiri—sudah cukup memalukan. Sambil mengatupkan tangan memohon, Gayatri meminta Lakshmi untuk berhenti peduli dengan apa yang terjadi di antara dua kaki perempuan.

Namun terdorong rasa cintanya kepada sang istri, Lakshmi tidak menyerah dalam mencari solusi. Awalnya ia pikir pembalut hanya terdiri dari segumpal kapas yang dibungkus kain katun tipis. Namun dari testimoni Gayatri sendiri, pembalut sederhana buatan tangan suaminya itu sama sekali tidak berguna. Darah menstruasi mengucur bocor dan mengotori kain sarinya. Gayatri pun menolak untuk kembali mencoba pembalut buatan Lakshmi sekalipun material pembalut yang dipakai sudah diperbaharui. Pada satu titik Lakshmi sampai ke kesimpulan untuk mencoba dulu untuk dirinya sendiri sebelum nanti kembali membujuk istrinya. Apa lacur, alih-alih berhasil dengan eksperimennya, Lakshmi malah terpaksa menceburkan diri ke sungai dengan celana berlumuran darah palsu. Insiden ini menggegerkan seluruh kampung. Ibu, saudara-saudara perempuannya hingga Gayatri mengaku sangat malu atas perbuatan Lakshmi. Setelah Gayatri diboyong pulang oleh abang-abangnya, Lakshmi memutuskan untuk hijrah ke Delhi.

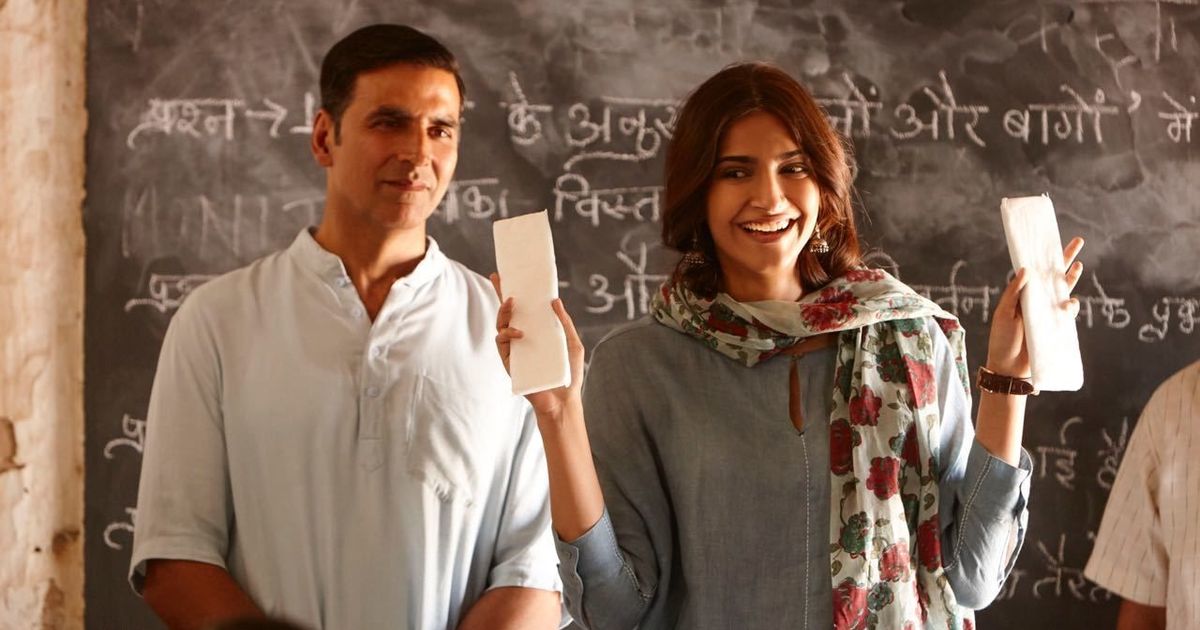

Eksperimen Lakshmi dalam menemukan komposisi yang tepat dalam membuat pembalut akhirnya mendapat testimoni memuaskan dari pelanggan pertamanya, Pari (Sonam K Ahuja). Namun tantangan yang dihadapi Lakshmi tidak berhenti sampai aspek produksi. Para perempuan tetap menolak ditawari pembalut oleh Lakshmi karena, sekali lagi, menstruasi adalah perkara tabu untuk dibicarakan.

Ketika seorang perempuan India masuk masa pubertas yang ditandai dengan keluarnya darah dari vaginanya untuk pertama kali, ia akan dibuatkan seremonial meriah. Orang-orang akan menari dan menyanyi dengan gembira. Namun kegembiraan lenyap secepat datangnya. Mulai hari itu si anak gadis akan ditaruh di luar. Literally ditaruh di luar. Ia dianggap kotor hingga harus tidur dan beraktifitas di luar rumah. Ia juga tidak boleh masuk ke kuil karena para dewa tidak mau mendengar doa-doa perempuan ini.

Ketika seorang perempuan India menstruasi, ia hanya akan diberitahu ibu atau saudara perempuannya yang lebih tua untuk memakai kain apapun yang bisa ditemukan. Setelah itu semua orang diam dan tidak pernah membahasnya lagi. Menstruasi adalah perkara paling tabu di India. Para lelaki bahkan berpikiran menstruasi adalah semacam penyakit yang paling sering menyerang perempuan.

Ketika seorang perempuan India menstruasi ia akan dibiarkan berjuang sendirian tanpa edukasi yang cukup. Tinggal menunggu waktu sampai penyakit kelamin menginfeksi. Kain-kain substitusi ini bahkan tidak dijemur di bawah matahari karena para perempuan terlalu malu kalau sampai benda ini terlihat orang lain. Tidak butuh waktu lama sampai perempuan-perempuan ini putus sekolah karena terlalu sulit dan repot berganti baju ketika sang tamu bulanan datang dan mengganggu waktu belajar mereka.

Perkara pembalut rupanya tak sesederhana kelihatannya di negeri dengan jurang sosial yang begitu lebar dan punya setumpuk stigma terhadap perempuan. Ketika kemiskinan mengcengkeram hingga sepotong pembalut tak terbeli, perempuan terancam terinfeksi penyakit dan berpotensi kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Tidak ada solusi karena siapapun tidak mau membahasnya secara terbuka. Para perempuan ini hanya akan dinasehati untuk tetap berdoa, dan dengan begitu saja segala bentuk penyakit akan pergi menjauh. Perempuan adalah warga negara kelas dua, jadi sudah barang tentu masalah mereka bukan prioritas untuk dibahas, apalagi dicarikan solusi.

Setelah Pink, lalu film ini—sungguhlah miris jadi perempuan di India sana. Memang di negeri sendiri menstruasi juga dianggap tabu—minimal kita hapal dengan gelagat perempuan yang malu-malu menenteng pembalut dan bicara sambil berbisik saat menyebut ‘s*ftex’, tapi India seakan berada di level yang berbeda. Padahal semua orang (harus) tahu kalau menstruasi adalah hal paling alami dalam hidup perempuan. Listen, peradaban manusia itu nggak bakal ada kalau perempuan nggak menstruasi! Coba dengerin apa kata Christine “Lady Bird” McPherson: “Just beacuse something looks ugly doesn’t mean that it’s morally wrong. If you took up-close of my vagina while I was on my period it would be disturbing but it doesn’t make it wrong.”

Di belahan dunia lain banyak perempuan yang menyarankan agar kita mulai menggunakan menstrual cup karena bisa dipakai berulang kali hingga tentu saja lebih ramah lingkungan. Tapi setiap negara punya masalah yang berbeda—negara berkembang punya garis mulai yang berbeda dengan negara-negara yang sudah lebih maju dalam memperhitungkan aspek lingkungan. Di India, setidaknya sebagaimana diceritakan dalam film ini, prioritas pertama adalah meningkatkan persentase pemakaian pembalut di kalangan perempuan. Isu utamanya adalah kesehatan manusia. Namun, sekali lagi seperti yang ditunjukkan dalam film, keberadaan pembalut terjangkau berpengaruh sampai ke isu pemberdayaan perempuan.

Ketika pembalut sudah banyak beredar di pasaran dengan harga terjangkau, perubahan besar-besaran terjadi. Perempuan tidak perlu lagi tidur di luar. Perempuan tidak lagi ‘dipaksa’ meninggalkan bangku sekolah akibat terlalu repot berganti pakaian. Para perempuan perlahan diberdayakan karena sang Pad Man mengajak para perempuan untuk terlibat dalam proses produksi dan penjualan. Dalam satu adegan di Period. End of Sentence, seorang perempuan mengaku betapa menyenangkannya dihormati suaminya karena bekerja dan mendapat uang dari hasil keringat sendiri.

Tapi, selain semakin tahu betapa fucked up-nya India dalam isu perempuan, saya juga mendapat kesan bahwa negara ini punya progres. Seperti kata mega bintang yang jadi cameo di film ini, Amitabh Bachchan, alih-alih menganggap India punya satu milyar populasi yang perlu diberi makan, alangkah lebih baiknya jika disebut India punya satu milyar otak—satu milyar potensi di bidang ilmu pengetahuan. Dan memang benar, kan? Meski punya segunung persoalan, India terus membuktikan diri dalam dunia sains. Dan tidakkah mereka punya demokrasi yang cukup baik hingga masyarakatnya tidak takut akan perubahan?

Kembali ke soal filmnya, saya akan bilang film ini makin bikin saya ketagihan nonton film India bertema kritik sosial. Akting aktornya pun keren; saya ngebayangin adegan TED Talks Lakshmi di Amerika bakal cringe abis kalau akting aktornya nggak jempolan. Kan kesan yang mau ditampilkan begitu: laki-laki kampung berpenampilan culun dengan bahasa Inggris berlogat India. Saya jadi mikir kalau kuantitas film di sebuah negara sudah besar, kualitas film pun akan turut meningkat, karena tentu sineas-sineasnya bakal putar otak membuat cerita yang semakin bagus supaya tetap bisa bersaing. Dan ketika film sudah banyak diproduksi dengan bermacam-macam skrip, para aktor dan aktrisnya pun punya wadah untuk mengasah kemampuan.

Jadi, iya, ini ‘cuma’ film tentang pembalut.

Tinggalkan komentar