Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika seseorang menyebut film India alias Bollywood? Sebagian besar dari kita, saya yakin, pasti langsung terbersit sebuah film dengan banyak nyanyian dan tarian. Siapa sih yang nggak tahu Kuch Kuch Hota Hai (1998)? Kabhi Kushi Kabhie Gham (2001)? Mohabbatein (2000)? Semua film legendaris ini bahkan masih sering wara-wiri di TV swasta kita. Hayo, siapa yang nggak bosen-bosennya nonton ulang film-film Shahruk Khan ini? *ngacung tinggi-tinggi*

Sebagian besar dari kita memang nggak bisa move on dari film-film jadul ini. Makanya pengetahuan kita—saya—tentang film India mentok sampai urusan cinta segitiga Rahul-Anjali-Tina. Hobinya nge-rewatch, sama sekali nggak ada keinginan buat nonton film India terbaru. Terakhir saya rewatch film Kabhi Alvida Na Kehna (2006); terfavorit dari semua film Bollywood legendaris. Posternya pun nampang di antara film-film favorit saya yang lain di header image blog ini.

Oh, maaf. Ada 3 Idiots (2009) dan PK (2014) yang saya tonton sekitaran tahun lalu. Keduanya jauh dari tema haru-biru percintaan ala film India lawas—yah, ada sih kisah asmaranya, tapi tema besarnya sendiri bukan cinta. Jika 3 Idiots mencoba mengkritik dunia pendidikan yang mengutamakan hapalan alih-alih pemahaman siswa, maka PK mengangkat tema yang lebih sensitif lagi yaitu agama. Berani banget kan sineas-sineas di negeri Aamir Khan ini! Sama halnya seperti tiga film India yang mau saya tulis ulasannya di sini. Ketiganya menyorot isu-isu sosial dalam negeri—sudah tentu minus adegan sejoli kejar-kejaran di taman sambil nyanyi dan joget-joget.

Film pertama yang saya tonton berjudul The White Tiger. Rilis tanggal 22 Januari 2021 lalu di Netflix, film arahan sutradara berdarah Iran-Amerika, Ramin Bahrani, ini diadaptasi dari novel berjudul sama karangan Aravind Adiga. Film terfokus pada seorang tokoh bernama Balram (Adarsh Gourav), penggambaran seekor macan putih yang cuma muncul sekali dalam beberapa generasi. Dalam kehidupannya sebagai masyarakat miskin dari kasta rendah, Balram menolak menjadi another ayam jantan di dalam kandang yang takdir hidupnya sudah dipastikan, yakni berakhir sebagai ayam goreng di piring makan.

Sejak kecil Balram memang sudah terlihat berbeda. Ia menonjol di sekolah, dan sempat ditawari beasiswa ke Delhi. Namun pendidikan Balram dipaksa kandas oleh sang nenek ketika sang ayah tidak sanggup lagi membayar tuan tanah. Oleh neneknya, Balram dipaksa bekerja menjadi pesuruh di kedai teh. Namun, meski gagal mendapat pendidikan, Balram tidak menyerah untuk ‘terbebas dari kandang’. Bermodal iming-iming harta, Balram berhasil membujuk sang nenek untuk membiayainya kursus menyetir. Target Balram adalah menjadi sopir keluarga Tuan Tanah di desanya.

Sejak sukses menyingkirkan sopir utama dengan cara licik, Balram semakin ketagihan untuk mendapat uang banyak dengan cepat. Ia mulai menipu majikannya dengan bon-bon service mobil palsu dan mencuri bensin untuk dijual ke sopir lain. Di lain pihak keluarga majikan Balram tidak pernah memperlakukan dirinya dengan baik. Bagi keluarga majikannya, Balram hanya manusia kasta rendah yang pantas dibentak dan dipukul supaya tunduk. Hanya anak sang majikan, Ashok (Rajkummar Rao) dan istrinya, Pinky (Priyanka Chopra) yang memperlakukan Balram selayaknya manusia sederajat.

Pada satu malam, Pinky tidak sengaja menabrak seorang anak. Demi menghindarkan diri dari hukum, keluarga Ashok lantas memanipulasi Balram agar menandatangani surat pernyataan bahwa dia-lah yang bersalah. Di titik ini, Balram sangat tercengang dengan apa yang mampu diperbuat orang kaya dari kasta tinggi kepada orang miskin dari kasta rendah seperti dirinya. Dipicu kemarahan dan ketamakan, Balram lantas tergoda untuk mencuri lebih banyak lagi dari majikannya.

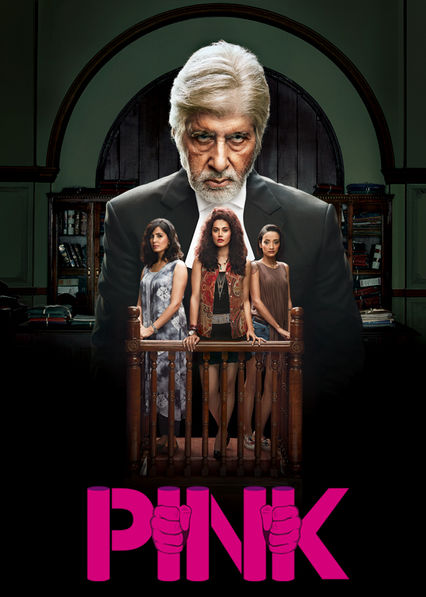

Film kedua yang saya tonton adalah Pink (2016). Dibintangi aktor gaek Amitabh Bachchan, Pink menyajikan cerita yang sangat intens. Film arahan Aniruddha Roy Chowdhury ini dimulai dengan adegan sekelompok pemuda yang bergegas ke rumah sakit karena salah seorang dari mereka terluka parah di bagian kepala. Di tempat lain, tiga perempuan juga sedang terburu-buru menumpang taksi demi pulang ke rumah.

Cerita berlanjut ketika ketiga perempuan ini mulai mendapat teror. Puncaknya adalah pada saat Minal (Taapsee Pannu) ditahan polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Ia terbukti memukul kepala Rajveer (Angad Bedi) dengan botol kaca. Mengetahui Rajveer merupakan keponakan dari seorang politisi berpengaruh, para pengacara menolak untuk membela Minal. Kedua teman Minal akhirnya memohon seorang pensiunan pengacara bereputasi, Deepak Sehgal (Amitabh Bachchan) untuk mendapampingi Minal di pengadilan.

Dapatkah Deepak membuktikan bahwa tindakan Minal semata upaya pembelaan diri dari Rajveer yang mencoba memperkosanya? Ataukah Minal memang sudah sedari awal berniat memeras Rajveer, dan lantas melukai pria itu ketika niatnya tidak terlaksana?

Film bertema isu sosial selanjutnya yang saya tonton berjudul Serious Men (2020) yang rilis di Netflix 2 Oktober 2020 lalu. Seperti The White Tiger, film komedi satir ini juga diadaptasi dari buku. Cerita berpusat pada kehidupan seorang pria paruh baya bernama Ayyan Mani (Nawazuddin Siddiqui) yang bekerja sebagai asisten seorang astronom di institut riset ternama. Berdasarkan narasi Ayyan, Dr. Arvind Acharya (Nassar), sang astronom, sebetulnya hanya seorang idiot. Ia mendapat nama besar dan kedudukan semata karena pandai merangkai kata-kata yang seolah sangat ilmiah padahal bualan belaka.

Menyadari bagaimana cara dunia di sekitarnya bekerja, Ayyan memperhitungkan keturunannya sudah dapat merasakan kehidupan mapan nan nyaman di generasi ke empat. Itu pun dengan catatan anak-anaknya bersekolah di tempat terbaik dan mampu membangun reputasi yang baik pula. Ayyan lantas memproyeksikan ambisinya kepada sang anak, Adi (Aakshath Das) dengan membangun cerita bahwa putranya adalah seorang jenius. Padahal Adi hanyalah seorang anak biasa. Semua kata-kata saintifik yang keluar dari mulut Adi hanyalah hapalan yang diperintahkan ayahnya. Pun semua hasil ujian cemerlang Adi diraih dengan cara curang; Ayyan secara ilegal membeli soal ujian.

Reputasi Adi kian membumbung seantero India. Seorang politisi yang hendak merebut suara warga lantas menggaet Adi dan menempatkan bocah 10 tahun itu sebagai ‘wajah’ misi politisnya. Adi dan keluarganya yang berasal dari keluarga miskin berkasta rendah dianggap representatif untuk rakyat kecil. Dari sini kebohongan Ayyan semakin menjadi. Ia adalah orang di belakang Adi, yang menyuarakan hal-hal bombastis untuk kemudian diulangi Adi demi memukau penonton.

Meski menganggap film romantis lawas Bollywood terlalu naif dan menjual mimpi, tapi saya juga selalu berpendapat film mereka sangat mengesankan. Setidak-tidaknya dari segi pengambilan gambar dan lagu-lagunya yang memorable. Ah, saya juga nggak keberatan sih sama kisah-kisah kemurnian cinta setipe Kuch-Kuch Hota Hai atau Mujhse Dosti Karoge (2002)—dulu ya, kalau sekarang sih udah nggak kena sama cerita semacam itu. Hehehehe. Dan tidakkah film Bollywood terkesan komunikatif, apalagi kalau yang main Shahrukh Khan. Biar deh karakter SRK begitu-begitu mulu, saya tetap terhibur tiap ada adegan beliau menyanyi sambil mengangkat tangan yang sangat khas itu.

Sekarang film India lagi-lagi membuat saya terkesan. Kali ini dengan bagaimana mereka sangat berani mengangkat sisi-sisi gelap di negeri sendiri. Misalkan sineas Indonesia mencoba melakukan hal yang sama… hmm, BuzzerRp & UU ITE: assalamualaikum! Iya, ketiga film di atas memuat unsur busuknya politik di India sana. Dan keberanian mereka, serta bagaimana filmnya melenggang bebas, bikin saya ngiri habis-habisan. Di Indonesia sini kan politisinya korup tapi masih ngotot kepingin punya nama baik. Saya sudah kebayang kalau ada film lokal yang coba-coba ngasih kritik tentang bobroknya birokrasi dalam negeri bakal langsung dikeroyok anak buah Kakak Pembina. Bohong banget pemerintah minta dikasih kritik keras dan pedas! Hahahahahahajancok!

Di The White Tiger, diperlihatkan tokoh politikus yang dianggap sosok pembaruan sama jancoknya seperti yang lain. Kerjaannya nggak lain nggak bukan minta jatah ke konglomerat yang lingkup bisnisnya banyak merugikan masyarakat. Di film Pink, reputasi seorang politisi bikin jiper para pengacara, sekaligus bikin polisi jadi si raja tega yang tak segan mengorbankan orang yang jelas-jelas cuma berniat membela diri. Sementara di Serious Men ditunjukkan bagaimana sang politikus nggak peduli si Adi beneran jenius apa nggak; terserah, terpenting nama mereka ikut terdongkrak!

Seakan persoalan miskin-kaya belum cukup di jaman kapitalis seperti sekarang, India juga masih punya perkara kasta. Seperti kata Balram, manusia dari kasta rendah di India sudah tahu nasibnya bakal terus terjepit di kaki orang-orang berkasta tinggi. Seumur hidup jadi babu yang diperlakukan buruk para majikan kaya. Boro-boro memperbaiki kondisi ekonomi, berharap diperlakukan selayaknya manusia pun nggak bisa. Karena itu saya nyesek habis-habisan waktu anak kecil yang ditabrak Pinky ditinggal begitu aja seolah dia cuma baru nabrak kaleng bekas minuman. Balram sendiri yang bilang kalau ya udah, nggak apa-apa, orang tua si anak kecil palingan punya sepuluh anak lain, kehilangan satu ya nggak apa-apa. Excuse me??? Ini si Balram loh yang ngomong; orang dari kasta yang sama—yang bukankah seharusnya saling membela??? Ah, mau bilang apa, kebaikan dan kebajikan bukan jatahnya orang miskin. Itu opsi yang cuma bisa dipilih orang kaya.

Sejak awal film ini bikin saya miris. Manusia hidup berjubelan kotor dan terus berkembak biak seperti (maaf) hewan ternak. Nyawa manusia seakan nggak ada harganya. Lebih pedih lagi waktu seorang keponakan Balram menyusulnya ke Delhi. Dia nggak ngerti apa-apa; bahkan nggak ngerti kenapa harus lahir ke dunia sebagai anak miskin dari kasta rendah yang nggak punya kesempatan, dari kedua orang tua yang sudah memiliki selusin anak lain. Oke, kalimat terakhir ini rekaan saya doang, walau saya yakin latar belakang si anak kurang lebih seperti itu. Intinya, saya nyesek waktu dia ditampar Balram! Ugh, lagi-lagi takdir sebagai manusia tertindas!

Setiap negara pasti punya masalah. Tapi India seakan punya sekarung masalah lebih banyak dari negara lain. Indonesia juga sih sebenernya, kita para warga juga cuma dianggap sekumpulan suara tiap pemilu sama pemerintah tapi… ugh, kenapa sih berita perkosaan brutal di India nggak pernah berhenti dari hari ke hari? Konon India adalah negara paling tidak aman untuk perempuan. Dan nggak beda jauh dari negara kita tercintaH, masih banyak masyarakatnya yang percaya bahwa gerak-gerik perempuan ada yang bisa dikategorikan sebagai gerakan ‘minta diperkosa’. Nggak usah ke urusan pake baju seksi atau pulang malem, melempar senyum ke laki-laki aja dianggap mengundang! Boleh ngetik t*i nggak sih di sini?

Perkara konsen perempuan inilah yang menjadi isu utama film Pink. Pernyataan bahwa ‘no means no’ adalah kunci utama dari keseluruhan cerita film. Penonton akan dituntun bernalar dan berperasaan; bahkan ketika sudah tahu bahwa… ehm, memang ada aspek prostitusi di sini. Tapi, bahkan ketika si perempuan berstatus istri, apakah pemaksaan boleh dilakukan laki-laki? Apa memang perempuan cuma sebatas properti yang boleh diperlakukan sebagaimana ‘pemilik’-nya berkehendak? Sebagai perempuan yang tinggal di negara lekat patriarki, mindset para lelaki di film Pink nggak mengherankan lagi buat saya. Tapi tetap aja kemirisan saya nggak berkurang sedikit pun. Buat laki-laki yang menyalahkan perempuan ketika ada kasus perkosaan: fix, kalian jancok primitif nggak ada otak!

Rasa miris untuk alasan yang berbeda saya rasakan untuk tokoh Adi. Paling nggak bisa akutu lihat cerita anak kecil tertekan sama tuntutan orangtuanya. Poor Adi! Nggak heran si ibu marah besar ke suaminya, sampai melontarkan ungkapan penyesalan karena salah memilih suami. Ayyan sungguh menjual anak demi ambisi pribadi. Bukan demi masa depan Adi, semua hanya proyeksi ketidakmampuan Ayyan dalam merebut pendidikan tinggi di masa lalu.

Berkat film ini juga saya jadi skeptis sama tokoh-tokoh besar negeri ini. Namanya juga jaman medsos; semua orang boleh bikin persona apapun buat dirinya sendiri. Bukan apa yang dilakukan seseorang, tapi bagaimana para humas menempatkan orang-orang ini di depan publik. Ingat bagaimana Livi Zheng tiba-tiba terkenal dengan embel-embel masuk Oscar dan kita semua percaya padahal kenyataannya… zonk? Akui aja kalau masyarakat kita memang mudah terkelabui dengan penampilan luar. Yah, yang nilep uang bansos juga awalnya berlagak bak sinterklas, kan? Saya jadi keterusan skeptis, dan menerka-nerka siapa tokoh publik yang dianggap pintar luar biasa padahal badut? Hahaha.

Gila banget kan sineas-sineas India ini! Nggak ada kata lain yang lebih layak selain ‘berani’—berani terang-terangan menunjukkan bobroknya negeri mereka. Di awal film bahkan Balram bernarasi bahwa ya, memang, negaranya nggak punya kesadaran yang cukup dalam hal kebersihan. Hahahaha. Saya jadi ingat batal nonton episode Delhi di series Netflix, Street Food. Sementara saya lancar nontonin episode Bangkok, Yogya dan Ho Chi Minh City, episode Delhi justru saya skip di menit-menit awal. Langsung nggak berkenan aja gitu pas disorot daerah-daerah kumuh di sana. Hehehe.

India memang menakjubkan. Terlepas dari setumpuk isu sosial yang bergulir berulang-ulang di sana, mereka juga punya reputasi bagus dalam hal sains dan teknologi. Perfilman? Sangat maju dari dulu. Beda dengan kesan saya sehabis nonton film Pinoy bulan lalu, saya justru makin ketagihan nonton film India lain yang bertema kritik sosial. Kira-kira film mana yang nggak kalah jempolan dari ketiga film di atas?

Tinggalkan komentar